左怡兵评《红楼梦靖藏本辨伪》|破解红楼奇案:文献考证的深度与边界

- 职场

- 2025-01-24 11:12:07

- 13

《红楼梦靖藏本辨伪》,高树伟著,中华书局,2024年6月出版,381页,96.00元

2024年夏天,北大中文系高树伟博士将他先后撰写的有关红学文献考证的系列文章结集成专著《红楼梦靖藏本辨伪》,在中华书局正式出版。三年前笔者曾在北大中文系的某次学术会议上,评议过他的考证文章,当时便对树伟博士深厚的学术积累与优秀的实操能力感到由衷钦佩。在收到树伟的大作后,也有幸参加了他的新书发布会。对笔者而言,《红楼梦》虽然常读常新,红学圈却未曾有过涉足。于是,在潜心研读专著的同时,也冷眼旁观了很长一段时间,逐渐感到学科视角的不同与研究范式的差异,深入影响了我们对“靖藏本辨伪”这一话题的具体认知。

接力辨伪与人情事理

了解红学史的读者,大都知道《红楼梦》“靖藏本”这一学术公案。所谓“靖藏本”,原指南京浦口的靖应鹍收藏的某种《石头记》抄本。靖应鹍的友人毛国瑶自称,1959年他曾借阅此书,并与有正书局石印戚蓼生序大字本对照,抄录了靖藏本中的一百五十条批语,又于1964年春寄给红学家俞平伯,是为“毛辑靖藏本批语”。由于毛国瑶提供的批语材料存在一些与《石头记》其他抄本迥异的信息,对随后的红学研究,尤其是脂砚斋研究,产生了重要影响;而靖应鹍收藏的《石头记》抄本又因故下落不明,于是,学界不得不将这一百五十条“毛辑靖藏本批语”简称为“靖藏本”。在后续的红学研究中,多数学者或多或少地采信了“毛辑靖藏本批语”。靖藏本的只言片语,甚至影响到了1987年版电视剧《红楼梦》的剧本改编。实际上,经过几代学者的接力辨伪,如今基本可以证实,这些批语大都是毛国瑶依据俞平伯《脂砚斋红楼梦辑评》的早期版本蓄意伪造的。

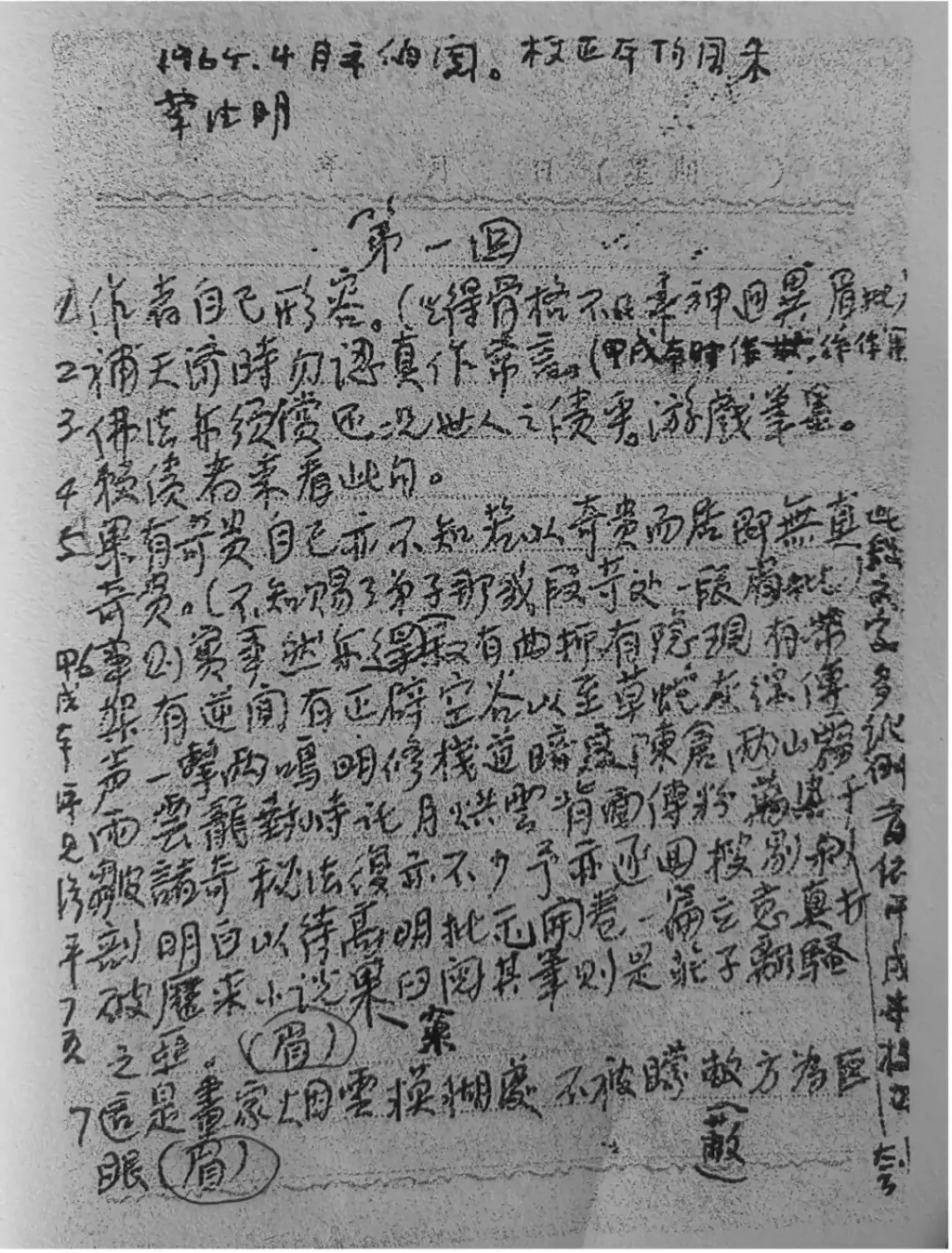

毛国瑶辑抄靖藏本批语的笔记本

最早接触“毛辑靖藏本批语”的忠厚长者俞平伯先生,认为“诸评有极讹乱者,有极整齐者,此最不可解”,并因此感到“非常迷惑”,却未曾怀疑这些批语是出于毛国瑶伪造。周汝昌先生在整理研究过程中,由信转疑,怀疑这些批语存在伪造。吴世昌先生则一眼看出作伪痕迹,从未采信。随后,以“三生一潮”即任俊潮、俞润生、李同生、石昕生为代表的学者陆续对批语提出质疑。在任俊潮、于鹏等学者的启发下,树伟博士凭借数字时代的技术便利与自身优异的学术训练,出色地跑完了“辨伪接力赛”的最后一棒。

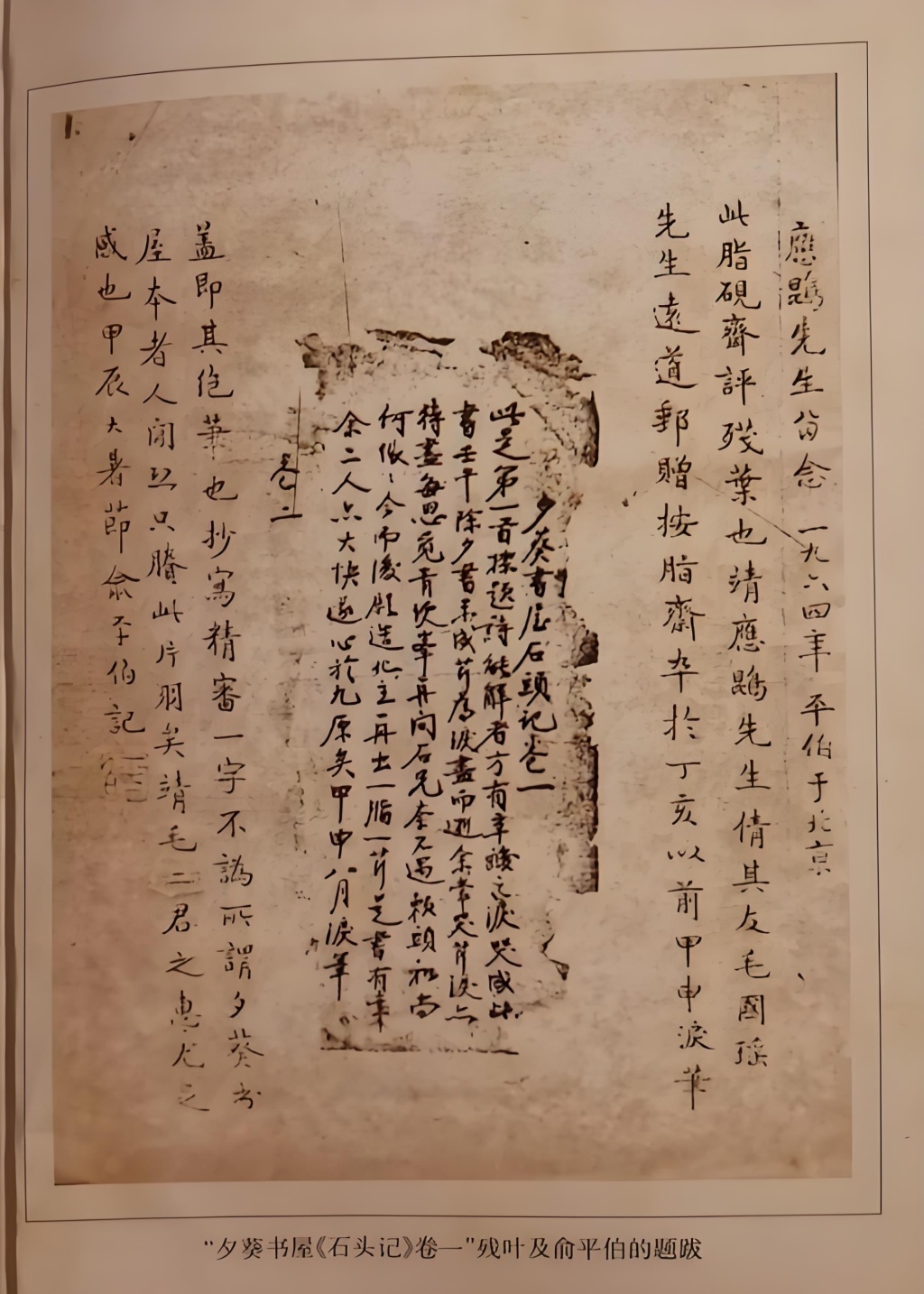

“夕葵书屋”《石头记》卷一残叶及俞平伯的题跋

这场辨伪的核心,是系统地发现了“毛辑靖藏本批语”出现的“连结性讹误”(errores coniunctivi)。俞平伯先生在整理《脂砚斋红楼梦辑评》时,综合利用了周汝昌、陶洙转录抄写的各种批语,也就不可避免地承续了前文本的部分讹误,由此产生一些特殊的文本变异,这是俞平伯《脂砚斋红楼梦辑评》的早期版本所独有的,后出的修订本对部分讹误已经有所订正。蹊跷的是,这些独特的文本变异却密集地出现在“毛辑靖藏本批语”中。因此,只有一个可能,毛国瑶是依据《脂砚斋红楼梦辑评》的早期版本编造了这些批语。

只要有过基础的文献学训练,就能明白“毛辑靖藏本批语”辨伪的主要工作就是校勘,在不同文献的排比校勘中发现系列独特的文本传承与变异路径,以此确定相关文献之间的亲缘关系。这场接力辨伪,让原本存疑的批语有了一锤定音的判断。在笔者看来,部分学者仍然感到难以接受的原因,或许不是细致到繁琐的校勘、辨伪过程,也不是发现自己被持续蒙骗后的愤懑与不甘,而是该公案涉及的部分“人情事理”,目前仍然缺乏相对合理的解释。例如,毛国瑶当时年仅三十四岁,他是否有能力作伪?他伪造相关批语的目的究竟是什么?靖应鹍与毛国瑶是否为同谋?毛国瑶又是如何做到让靖家人持续参与该事件若干年的?

王惠萍、毛国瑶、靖应鹍、靖宽荣

从树伟博士的研究成果来看,在考清毛国瑶的家世背景与个人生平经历之后,能否作伪以及为何作伪等问题,基本得到了合理的解释。唯有靖家人在这场公案中究竟处于什么位置,为何持续参与该事件,由于材料严重缺失,当事人也大都故去,目前仍然得不到相对清晰的解释。我们大致可以确定,靖家当年确实藏有某种《石头记》抄本,毛国瑶也确实有过借阅与归还行为。至于该抄本是不是属于脂本系统,有没有、有多少类似的批语,毛国瑶与靖家人到底有无勾兑,如今物事全非,历史的答案早已随风消散。无论是笃信为真,还是怀疑作伪,抑或从不采信,这些伪造的批语早已渗入了这六十年红学研究的局部毛细血管。

学科视角与研究范式

树伟的《红楼梦靖藏本辨伪》一经推出,迅速成为相关微信公号的热门推送。这半年来,笔者在阅读与观察中较为清晰地捕捉到了两种差异性反应。从事红学研究,尤其是重点关注曹学与脂学的部分学者,对“靖藏本辨伪”这一话题反响较为热烈。“毛辑靖藏本批语”的证伪,正好将周汝昌先生划定的红学四大领域——版本学、曹学、脂学与探佚学——密切地勾连起来,自然成为红学研究者与爱好者参与讨论的重要话题。树伟博士的接力辨伪,单从考证角度来说,应该是较好地解决了“毛辑靖藏本批语”的真伪问题,廓清了红学界对《红楼梦》佚本及其批语的部分认识误区,后续的红学文献研究,可以放下这一“历史包袱”,轻装前行。当初因坚持质疑靖批而被时人误解的学者,也该得到公正的学术评价。

蓝翎、李希凡、冯其庸、周汝昌、俞平伯、吴世昌、吴恩裕

对于从事古代文学,尤其是古代小说研究的部分学者来说,他们对该话题的反响显得相对冷静。这份冷静主要来自不同学科的视角差异。周汝昌先生划定的红学四大领域,可以看作是《红楼梦》研究的重要组成部分,但却始终处于《红楼梦》文本研究的外围。我们如果将《红楼梦》研究粗略地分为文献研究、文本研究、文化研究等不同的层次,那“毛辑靖藏本批语”辨伪,就属于《红楼梦》文献研究下属的版本研究再下属的佚本研究再下属的佚本批语研究。就算是与《红楼梦》文本关系较为紧密的批语,说到底也只是小说的副文本。更何况这一佚本批语的载体及其语境,竟然是当代人抄写的百余条错讹衍倒的笔记及其口述的模糊不清的借还书情境。如果剥离掉红学大热的时代背景,以学术研究的眼光客观冷静地看待所谓的佚本批语,那些前赴后继的讨论显然有些“走火入魔”。当然,作为后学如此这般描述,已是后见之明,不免显得有些轻易,颇失厚道。对古代小说研究尤其是《红楼梦》研究来说,对佚本批语的考辨虽然自有其独特的学术价值,但若论其实质,已是文学文本外围的外围。《红楼梦》从来不是因为批语的附丽才显得伟大。部分学者并未将研究重心放在《红楼梦》作者与版本的考辨上,面对“毛辑靖藏本批语”这一话题,一翻而过,不以为意,乃至不予置评,其实也在情理之中。高质量的学术对话只能在相同的、至少大体相似的研究范式内进行。一旦跨越范式,学者之间容易自说自话,很难形成有效的对话。面对不同的研究范式,能始终保持雅量,宽容对待,就已是高风亮节了。

树伟博士在专著的《自序》中强调:

我也坚信,靖藏本辨伪具备重大学术问题的特质。因靖藏本辨伪而重审脂畸关系,进而扭转对甲戌本、庚辰本的版本性质及关系的认知,进而影响成书研究,以至整理《红楼梦》底本、校本的择定。靖藏本辨伪是处于《红楼梦》研究核心线索较为上游的一个关键问题,因此,它会影响《红楼梦》绝大多数问题的研究路径。

从这一表述以及专著后四章的具体内容来看,树伟博士对《红楼梦》研究范式的选择,其实是走在胡适、周汝昌“新红学”这一脉的延长线上。首先关注《红楼梦》的作者、评点者及版本,进而探讨小说的成书问题,最后试图回归到“整理国故”上,即讨论《红楼梦》整理工作的底本与校本的选择问题。

树伟博士的考证,旨在说明毛国瑶伪造批语的核心目的是证成脂畸二人说。在排除“毛辑靖藏本批语”之后,树伟认为,到目前为止,脂畸二人说没有足够的证据,反而是周汝昌先生的脂畸一人说,依然屹立不倒。再以此为基础,可以重新审视甲戌本的文献状貌,梳理甲戌本与己卯庚辰本的复杂关系。我们在线上沟通时,树伟也反复表明他想重点讨论的就是脂畸关系以及甲戌本、己卯庚辰本的性质及其谱系。这两个问题也是“新红学”研究范式下的经典问题。

坦诚而言,作为红学槛外人,笔者在了解翻看相关研究成果时并没有持续而深入地研习,更未下场参与讨论。因此,对以上经典问题,笔者认为受制于材料的有限性与批语的模糊性,目前很难给出确凿的论证。甚至觉得与给出某种答案相比,重新思考提出问题的方式并反省问题本身的边界,对自己而言可能更有意义。笔者在反复阅读中甚至感觉到,树伟沉潜在他熟悉的研究范式中,不自觉地夸大了“毛辑靖藏本批语”乃至甲戌本的重要性。

李鹏飞著《叩问石兄:曹雪芹与〈红楼梦〉新论》

树伟所默认的研究范式,其实隐含有两个基础前提:一是作为古代白话章回小说的《红楼梦》,其小说文本基本等同于传统雅文学视域下的经史文本,古典文献学的研究方法因此完全适用于《红楼梦》文献研究,这是版本、校勘、辨伪、辑佚等文献学工具得以充分施展的基础。因此在校勘整理中,梳理出清晰的版本谱系与传抄脉络,不仅是可能的,而且是应该的,甚至是必须的。二是《红楼梦》存在某一位确定无疑的“作者”,该“作者”享有《红楼梦》完整的“著作权”,能够对“披阅十载,增删五次”的创作、修改行为负责。这是“文史互证”“知人论世”等研究方法得以成立的基础。这些前提,对认可“新红学”研究范式,主要从事红学文献研究、曹学研究的学者来说是不言而喻的。正是这些隐含前提,凝聚了一批学术同好,由此构成了一个学术的“同温层”,大家能够“同频共振”。参与树伟新书发布会的诸位师友,大多也是这一“同温层”的代表人物。

采用不同研究范式的学者,在面对上述默认前提时,或许会有不同的看法。首先,作为抄本形态存在的《石头记》,在其早期的传抄过程中,似乎并不存在某个足够经典化的定本或底本,文献学的研究范式在此触碰到了它的有效边界。树伟对甲戌本版本性质的强调,显然是受到了文献学“底本”思维的深入影响。就现有材料来看,小说复杂的创作、成书、删改与传播过程,使得早期读者看到的诸多文本并不完全相同,甚至故事重心可能都各有差异。递抄至今的各种抄本,有的构成复杂,有的来路不明,有的去向不清,所谓原生的版本谱系早已遭受了文献在历史传承中的随机淘汰。以当下相对有限的抄本文献,试图复原较为完整的版本谱系、探清各抄本间的传抄脉络,虽然勇气可嘉,意义非凡,但在学理上却并非天然合理。传统文献学的研究方法,在处理这类纷繁复杂的抄本文献时,已经出现了种种不适应状况。我们应该试着调整手中的研究工具,更新问题意识,以更好地适应抄本文献的复杂生态。

吴组缃著《〈红楼梦〉的艺术生命》

其次,作者问题与俗文学文本的生成问题,呈现出较为复杂的缠绕状态。当然,《红楼梦》尤为特殊,树伟在“答客问”中也一再声明《红楼梦》有别于其他明清小说,红学界的部分研究者对这种特殊性的强调,甚至有将红学研究独立出古代小说研究范围的趋势。在当下的红学界,谁若尝试质疑曹雪芹的著作权,似有冒红学之大不韪的意图。但对《红楼梦》的创作与评点过程提出种种疑问,尚在可接受范围。例如,以脂砚斋为首的评点者,与《红楼梦》作者及其创作修改过程,呈现出一种“若即若离”的吊诡关系。在脂本系统中,评点者的“抄阅再评”与创作者的“披阅增删”并置交互,使得《红楼梦》的创作主体变得相对复杂起来。评点者一方面熟知曹家往事,洞悉小说人物原型,在相关故事情节的评点中不断离题感慨,追忆家族往昔;另一方面却又不熟悉小说八十回之后的具体情节,但又似乎知道个大概。评点者一方面能命作者删改存在意见分歧的小说人物与情节,另一方面又似乎与作者距离较远,联系不多,乃至放任小说烂尾。作者本人亦是如此,一方面,十年辛苦不寻常,作者耗费了大量的时间与精力来打磨小说文本,以至于字字看来皆是血;另一方面,作者在其生命的最后十年,似乎又因为某种原因远离了该“创作评点团队”,最终导致“写作项目”搁浅,书未成而人先逝。这显示出《红楼梦》的创作删改评点团队,与当下的“作者”或“著作权人”概念仍然存在一些差异。

最后,受限于研究材料的先天不足,“新红学”的研究范式及其学术惯性,最终会将“文献考证”引向“自由心证”,将合理范围内的探佚引向自由拼贴式的索隐。数字人文(e考据)的加持,虽然能让头脑清醒者在客观理性中维持行文的逻辑严密,保证写作的材料扎实,但“猜谜式”的研究图景依然如影随形。佼佼如树伟者,在批驳脂畸二人说时,认为那“只是基于对批语模糊感知下未经证实的猜想”,但在同页之中,论说自己的研究方法时,竟又坦诚“文献学动用版本、目录、校勘三学,综合文字、音韵、训诂,最终目的是要贴近理解文本,心知其意”。从第三方视角来看,对批语的“模糊感知”不就是“贴近理解文本”?“未经证实的猜想”不就是“心知其意”?这两者似乎并没有什么本质上的区别。考证与心证,看似处在科学研究方法的两端,一旦进入实操阶段,步子稍微迈大,往往就会有“孟光接了梁鸿案”的错愕感。

上述种种问题,或因“文献不足征”无法得到合理解说,或因研究者对同一材料的解读各有差异,类似的分歧在逐步逐层叠加之后,使得各家以有限材料为基础的合理推论加适度想象,最终演变成了自编自导,众声喧哗。

刘勇强评注、北京大学出版社出版的《红楼梦》

概而言之,树伟博士的这本专著始终秉持着古典文献学的学科视角,在研究范式的选择上,稳步走在“新红学”的延长线上,由于有了数字人文(e考据)的加持,考证深入,材料扎实,不仅顺利证伪了“毛辑靖藏本批语”,也推动了相关话题的讨论。树伟博士在专著的前言、后记,乃至正文各章节中,随处流露的对古典文献学科学方法的自信与推崇,实际上也折射出了潜意识中的学科焦虑。其实,在以问题为导向的研究过程中,不必着意强调某单一学科的特点。

类似的方法问题,在先唐文学研究中同样存在,已有学者做出了深刻反思。此处笔者套用程苏东教授的相关论断,简述俗文学文献存在的相似困境:对于俗文学文献复杂形成过程的认识,要求我们掌握处理复杂文献学问题的基本能力,但版本、目录、校勘等传统的文献学研究方法已经不足以应对这些复杂的文献学问题。俗文学文献形成过程的复杂性,要求传统文献学的外部研究必须与深层次的文本细读密切结合。“在这种研究理念中,文献学研究不再仅仅是一种工具或手段,它本身就成为文学史、思想史研究的主体之一,成为我们研究和叙述文学史、思想史的重要方式。”(程苏东《基于文本复杂形成过程的先唐文献研究》)

材料涌现与文本呈现

树伟博士的红学研究,受到了黄一农先生的深刻影响。在数字人文(e考据)的加持下,“新红学”的研究走向了证据更为严密的证真与证伪,理性且有节制地探佚或索隐。黄一农先生的《二重奏——红学与清史的对话》正是其中的集大成之作。这类看起来有理有据的学术探考,正如《红楼梦》开卷所言“说起根由虽近荒唐,细按则深有趣味”。“新红学”范式下的考证与索隐,其浓郁的趣味与潜在的风险也均在于此。好在树伟博士的关注点主要集中在证真与证伪上,基本绕开了探佚与索隐的重重陷阱。

黄一农著《二重奏——红学与清史的对话》

笔者更钦佩的是,在批语辨伪的研究过程中,树伟“充分利用OCR工具,将1954年以后十余年间出版的红学著作数字化归档,以此协助系统校勘,离析异文,确定考据点”,这是支撑树伟跑完“辨伪接力赛”最后一棒的重要技术。同时,这也是数字人文(e考据)带给文史研究的时代便利。

翻阅黄一农先生、树伟博士的考证文章,笔者每每惊叹于相关数据与材料的“涌现”。树伟对《枣窗闲笔》相关问题的考证,突出体现了材料涌现的研究特点。巧妇难为无米之炊,在当前的红学研究中,仍然存在大量辨经式的商榷与诘难。究其原因,无非就是“文献不足征”,面对有限的材料,“因方法、训练的不同,研究者各自进入了不同的文本世界”。这一现象,在“奸邪婢”等批语的解读上,尤为突出。笔者细致拜读过学界的相关论文,也听过于鹏、树伟等人对“重出”之批的细致解析,仍然觉得他们的解释路径缠绕且繁杂,未臻清晰明了的状态。例如,被借阅者迷失的“狱神庙慰宝玉”等五六稿,评点者是否看过。这一简单问题,似乎仍然处于无法明说的“薛定谔状态”。我们期待在数字人文(e考据)的加持下,相关研究资料的涌现,能够催生出新的解铃方案,为打破研究瓶颈,走出辨经困境,找到新的出路。

刘梦溪先生曾经称赞“《二重奏》诸多章次后面的附考专论,计有三十四题之多,实为学术著述的一种创体,论学治史者不可不察”。树伟博士的专著也采用了这一体例。全书共有二十篇附录小考,在笔者看来,一如黛玉评价宝玉的字——个个都好。若是融进正文则过于枝蔓,改为脚注又显得冗长,以随文穿插的灰底附录形式出现,对文本阅读来说起到了较好的补充、拓展乃至调剂的功效,读来确有“处处逢花”的愉悦体验,值得同辈学人学习借鉴。

张俊等校注、中华书局出版的《红楼梦》

这倒让笔者进一步联想到了数字时代的“文本呈现”问题。例如《红楼梦》的当代整理,树伟博士对此有过讨论,只是没有收入这本专著。当下越来越多的学者意识到,上世纪八十年代,红研所以庚辰本为底本缀合程甲本后四十回,再补搭参校其他诸本的整理方式,在学理上仍有值得斟酌的空间。但就现实而论,实是无可奈何中的最佳方案,有着不可否认的历史合理性与现实合理性。更重要的是,校注本主要面向的是大众阅读,而非专供精深的文献研究。因此,实无必要以当下古籍整理的标准与高度,去要求四十多年前的整理校注工作。至于能否“校勘出一部接近曹雪芹原著面貌的《红楼梦》”,由于认知方式各有差异,这已是信者恒信,疑者恒疑。如今各种古抄本、摆印本均有影印,较四十多年前更为方便易得。对红学爱好者或研究者来说,爱脂者脂,爱程者程,愿拼接复原者,亦可各行其是。如果有心人或某机构,能立大志发大愿,充分运用当下的数字技术,汇集诸多版本与研究资料,做成方便使用的数据库,让异文触手可得,原图高清呈现,那么,《红楼梦》的整理工作或许能够进入弥散而炫彩的新时代。

红研所校注、人民文学出版社出版的《红楼梦》

在三年前的学术会议上,笔者曾对树伟博士吐槽,类似的红学文献考证文章,说好读也好读,毕竟问题大都是老问题,材料也就是那么些材料,熟悉的人只需要看看资料的使用、论证的逻辑与最后的结论,便可知道作者站在了哪一队。但对同是文学专业的非红迷来说,这类考证文章与专著,依然呈现出“抗拒读者”的面目与姿态。真真假假的新文献,是是非非的研究史,恩恩怨怨的关系网,除专业研究者外,已非爱好者、发烧友不能读;就专业研究者而言,一旦进入细碎、琐屑的比勘分析,亦是非头脑清醒时不能读。拿到学术会议上,与非小说研究者的学术交流意义,已然流失大半。当然,这绝不是文献考辨或论文写作的个性问题,整个古代小说戏曲研究何尝不是面临着与古代诗文研究的隔阂与疏离。

言归正传,半年来,数次的翻阅研读,也使得笔者细腻地感触到树伟博士在写作时力求清晰通俗的努力。就其最终呈现来看,树伟成功地讲好了一段惊心动魄的红学辨伪故事。都说好的学术研究,应该力争让外行看得懂,同行信得过。树伟的这本辨伪专著,庶几近之。

有话要说...